Lothar Berthold und ich blicken auf ein spannendes Jahr mit vielen Begegnungen, interessanten Projekten und Entscheidungen zurück.

Dabei waren die Besuche von Sitzungen des Baubeirates, des Bauausschusses und des Baukunstbeirats ebenso zu absolvieren wie die regelmäßigen Treffen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.

Besonders freut uns, dass nun auch ab und zu Sitzungen mit der Stadtbaurätin zu wichtigen Themen aus dem Bereich Denkmalschutz stattfinden. Wir würden uns wünschen, dass solche Besprechungen öfter abgehalten werden.

Weiter waren im Jahreslauf wieder Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Straßenbenennungen und Denkmalprämierungen abzugeben.

Zudem wurden etliche Vorträge zu stadtheimatpflegerischen Themen gehalten und auch Stadtspaziergänge durchgeführt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielfältige Unterstützung, die wir für unsere Arbeit erhalten haben, und bitten, uns auch 2019 gewogen zu sein.

Hier eine Auswahl von Bildern, die die Vielfalt unserer Arbeit verdeutlichen sollen:

Schwabacher Straße 5

Die Gestaltung der Eingänge für die neue Flair Galerie hat uns zu Beginn des Jahres etliche Male beschäftigt. Auf dem Bild sieht man die Bebauung Schwabacher Straße als eine durchgehend gestaltete Häuserzeile. Diese Art, einem Straßenzug ein Gesicht zu geben, macht die Denkmalstadt Fürth zu etwas Besonderem. Solche geschlossenen Bebauungen kennzeichnen bis heute viele Straßenzüge in Fürth. Nun wird an der Schwabacher Straße 5 diese Geschlossenheit aufgelöst. Natürlich ist der Wunsch des Bauherrn verständlich, für sein Einkaufszentrum eine werbewirksame Eingangssituation zu schaffen. Es war aber auch genauso wichtig, hier eine architektonische Lösung zu finden, die den Ensembleschutz im Blick hält. Bleibt zu hoffen, dass dies gelingen wird.

Camera

Die Hausfront, die hier zu sehen ist, gibt es nicht mehr. Im Moment klafft an der Schwabacher Straße eine große Lücke. Nun gilt es, den Hausbesitzer davon zu überzeugen, dass der „Camera“-Schriftzug als letztes Relikt aus Fürths großer Kinozeit erhalten werden muss. Unser Vorschlag: Man könnte den Schriftzug im Innenraum des Kinos Uferpalast anbringen. Dort wäre er geschützt und würde auch inhaltlich wunderbar passen.

Tankstelle an der Waldstraße

Dieses Bild haben wir bereits vor einem Jahr gezeigt. Denkmalschutz endet nicht im Mittelalter oder in der Industrialisierung. Auch Objekte aus dem 20. Jahrhundert gehören geschützt. Wie diese einmalig erhaltene Tankstelle aus den 1950er Jahren. Leider hat der für eine Unter-Schutz-Stellung zuständige Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz noch keine Zeit gefunden, sich diese Anlage anzusehen.

Beamtensiedlung 1

Erbaut in den 1920er Jahren wurde dieses wunderbare Beispiel einer geschlossenen Wohnbebauung 2016 unter Ensembleschutz gestellt. Seit dieser Zeit bemüht sich die Wohnungsbaugesellschaft Fürth-Oberasbach um den Erhalt und die Pflege dieser einmaligen Siedlung. Dafür ein großes Dankeschön!

Leider kommt es doch immer wieder zu „Neugestaltungen“ an den Gebäuden und Grundstücken, die deren Charakter stören. Ein Beispiel:

Beamtensiedlung 2

Jägerzäune – und dann auch noch farblich gestaltet – gehören nicht in das historische Erscheinungsbild. Ensembleschutz bedeutet, dass der Charakter dieser Siedlung erhalten werden soll. Wir würden uns wünschen, dass sich nicht nur Mieter und Besitzer, sondern auch die Denkmalbehörden mehr dafür einsetzen.

Eine Gestaltungssatzung könnte dazu beitragen.

Hornschuchpromenade und Königswarterstraße

Das Grün im linken Bildteil zeigt die Trasse der ehemaligen Ludwigseisenbahn, auf der 1835 die erste deutsche Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth fuhr. Seit geraumer Zeit macht man sich Gedanken über eine Umgestaltung dieses historisch wichtigen Geländes. Bei einer Bürgerbeteiligung wurden dazu gute Ansätze gefunden. Leider ist dieser Prozess wieder etwas ins Stocken geraten und daher hat auch die Stadtheimatpflege einen Appell an die Stadtspitze unterzeichnet, der eine zukunftsweisende Stadtplanung für ein lebendiges Viertel fordert. Darin heißt es u.a.: „Die Umgestaltung ist die einmalige Chance, eine zukunftsweisende Lebensqualität modellhaft in der architektonischen Visitenkarte der Stadt umzusetzen.“

Flugplatz Atzenhof

Dieses Bild stammt von einer Ortsbegehung mit den Denkmalbehörden. Es soll zeigen, wie vielfältig Denkmalschutz sein kann. Die Garagen stammen aus der Zeit, als die US-Army das Gelände genutzt hat. Hier gilt es, eine gute Lösung für die neue Nutzung und den Erhalt der Gebäude zu finden.

Kunst 1 – Leyher Straße

Als dieses Kunstwerk an der Fassade eines Wohnblocks entstand, gab es noch die Vorschrift, bei solchen Bauten einen gewissen Geldbetrag auch für die Kunst im öffentlichen Raum einzusetzen. Und so sind in der 1950er Jahren viele Werke an Mietshäusern entstanden, die leider so nach und nach keine Beachtung mehr finden. Maßnahmen zur Wärmedämmung und Renovierungsarbeiten führen leider oft dazu, dass diese Kunstwerke verschwinden, zumal es keine Pflicht gibt, sie zu erhalten oder Neues zu schaffen. Dem entgegenzuwirken, ist eine unserer Zukunftsaufgaben.

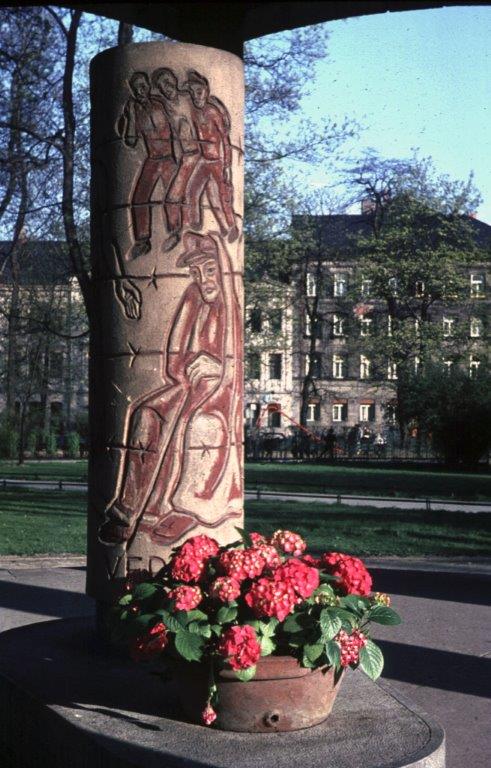

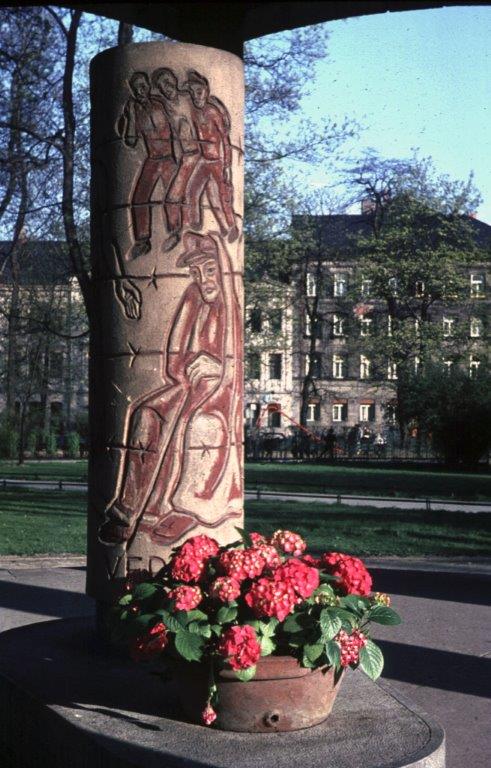

Kunst 2 – Säule des Künstlers Karl Dörrfuß

Das Kriegsgefangenendenkmal ist eine 1952 geschaffene Sgraffito-Säule. Das Mahnmal für die seinerzeit noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen und in Gefangenschaft gestorbenen Fürther Soldaten stand viele Jahre unter einem Bretterverschlag im Fürther Stadtpark und war eigentlich für den Pavillon in der Adenauer-Anlage gedacht. Und dort soll es nach seiner Restaurierung auch wieder hin.

Die Stadtheimatpflege dankt OB Dr. Jung und seinen Stadträtinnen und Stadträten ganz herzlich für den spontanen Beschluss, unserer Forderung nach diesem Standort einstimmig nachzukommen!

Kunst 3 – Stadtpark

Und wieder hat es die Aschenputtel-Figur am Spielplatz unterhalb der Freilichtbühne im Stadtpark getroffen. Vandalen haben sie im Oktober 2018 beschmiert und die Taube, die auf der Schulter saß, abgebrochen. Man steht mit großem Unverständnis davor. Und trotzdem appellieren wir, die von der Künstlerin Gudrun Kunstmann geschaffene Skulptur wieder in Stand zu setzen. Vielen Fürthern sind die Märchengestalten noch heute in Erinnerung. Und so soll es auch bleiben. Wir kämpfen weiter für deren Erhalt am bisherigen Standort. Kunst im öffentlichen Raum muss auch dort bleiben und darf aus Angst vor Zerstörung nicht weggesperrt werden!

Villen 1 – Forsthausstraße 40

Erbaut wurde diese Villa 1906 vom Fabrikanten Carl Brünn. Er besaß in der Badstraße eine Metallschlägerei und hat auch Christbaumschmuck hergestellt.

Der jetzige Besitzer weiß, welch ein Schmuckstück und die damit verbundene Verantwortung er für dieses Gebäude hat. Wir danken ihm sehr, dass er dies bei seinen Plänen berücksichtigt.

Villen 2 – Forsthausstraße 49

Auch an diesem denkmalgeschützten Gebäude hat 2018 eine Begehung mit dem Landesamt für Denkmalpflege stattgefunden. Hier befand sich übrigens eine Zeit lang die Wohnung von Ludwig Erhard. Auch dem jetzigen Besitzer gilt unser Dank für den sorgsamen Umgang mit dem Objekt.

Bei den Begehungen ist aufgefallen, dass nicht alle schützenswerten Gebäude in der Villenkolonie in der Denkmalliste stehen. Deshalb haben wir angeregt, die Westvorstand als Teil von Dambach in Gänze zu betrachten. Es fällt auf, dass die Siedlung ihren Charakter als Villen-Vorort langsam zu verlieren droht. Die Parkgrundstücke werden geteilt und mit einer neuen Bebauung, meist durch Eigentumswohnungen, versehen. Dem sollte man entgegenwirken.

Villen 3 – Villa Königstraße

Dieses Bild zeigt ein Zimmer aus der Villa des Kaufmanns Winkler in der Königstraße. Eine Zeit lang war das Gebäude auch Sitz der Verwaltung der Pfarrgemeinde Unsere Liebe Frau. Die hochherrschaftliche Ausstattung mit Stuck- und anderen Schmuckelementen ist nach wie vor vorhanden und muss unbedingt erhalten bleiben.

Seit 2005 ist die Villa im Besitz der Familie Kuhnle.

Positives – Malzböden

Zwar sieht das Sudhaus der ehemaligen Humbser-Brauerei nicht mehr ganz so aus wie auf diesem Bild, aber an der Schwabacher Straße ist mit den Malzböden ein Kleinod entstanden, das mittlerweile Besucher aus Nah und Fern anzieht. Es war auch aus Denkmalschutzsicht eine Freude, mit dem Investor zusammenzuarbeiten. Herzlichen Dank dafür!

Positives – Grüner Baum

Auch über dieses Projekt freut sich die Stadtheimatpflege sehr. Das Bild zeigt einen Blick in den großen Saal der Gaststätte Grüner Baum in der Gustavstraße. In der Zwischenzeit wurden viele historische Details, die unter Decken und Platten verschwunden waren, wieder freigelegt und schon bald können sich die Gäste auf den Besuch dieses Traditionslokals freuen. Dank an die Firma MIB unter der Leitung von Philipp Streng!

Positives – Bahnhof

Zähes und langes Verhandeln mit der Bahn scheint nun zu einem guten Ende zu führen: MIB hat die Immobilie erworben und wir sind schon gespannt, was daraus wird. Die Stadtheimatpflege wünscht sich eine öffentliche Nutzung, bei der auch Gaststätte und der Vorplatz mit einbezogen werden. Eine Neugestaltung dieses Bereiches samt Verkehrsberuhigung wäre ein großer Beitrag für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung.

Feuerwache

Die unter Denkmalschutz stehende Feuerwache am Helmplatz nach dem Auszug der Wehr wieder mit Leben zu füllen, ist sicher eine Mammutaufgabe, die viel Kreativität, Zeit und Kraft erfordert. Alle Wünsche und Vorstellungen unter einen Hut zu bringen, wird nicht einfach sein. Wichtig für die Stadtheimatpflege ist, dass man auch in Zukunft den ursprünglichen Charakter des Gebäudes erkennen kann. Kompromissen werden wir nicht entgegenstehen

Negatives – Goldener Schwan

Leider befindet sich das Hauszeichen der ehemaligen Gaststätte „Goldener Schwan“ noch immer nicht an seinem angestammten Platz. Alle Versuche, mit den Besitzern und den Experten zu einer Lösung zu kommen, sind bisher gescheitert. Der Schwan ist Teil des denkmalgeschützten Hauses. Erst, wenn er wieder an der Fassadenecke angebracht ist, können wir zufrieden sein. Bleibt zu hoffen, dass sich da 2019 mehr bewegt.

Kritisches – Dambacher Straße 51

Hier ein Relikt aus der großen Zeit der Humbser-Brauerei: das ehemalige Pförtnerhäuschen an der Dambacher Straße, das unter Denkmalschutz steht.

Daneben:

Kritisches – Bild 2

Neben dem historischen Gebäude, also in „Denkmalnähe“, befindet sich dieser Neubau. Machen Sie sich selber Ihre Meinung dazu…

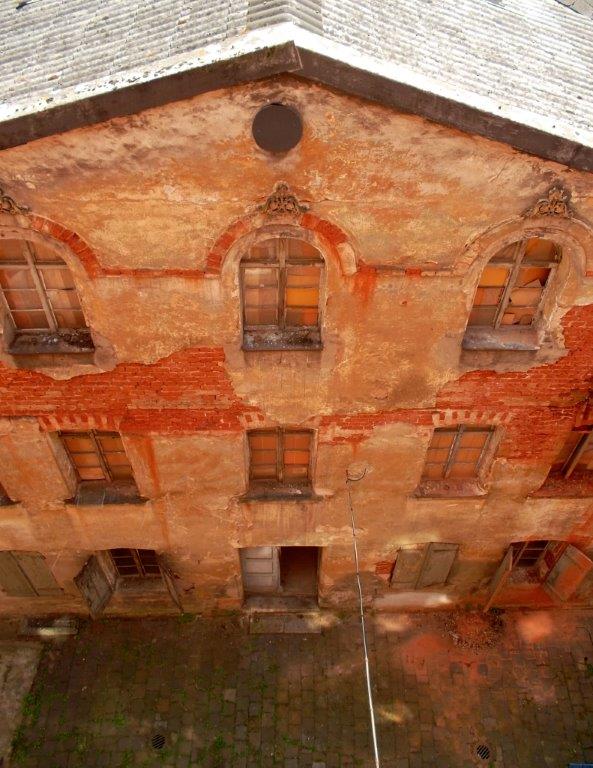

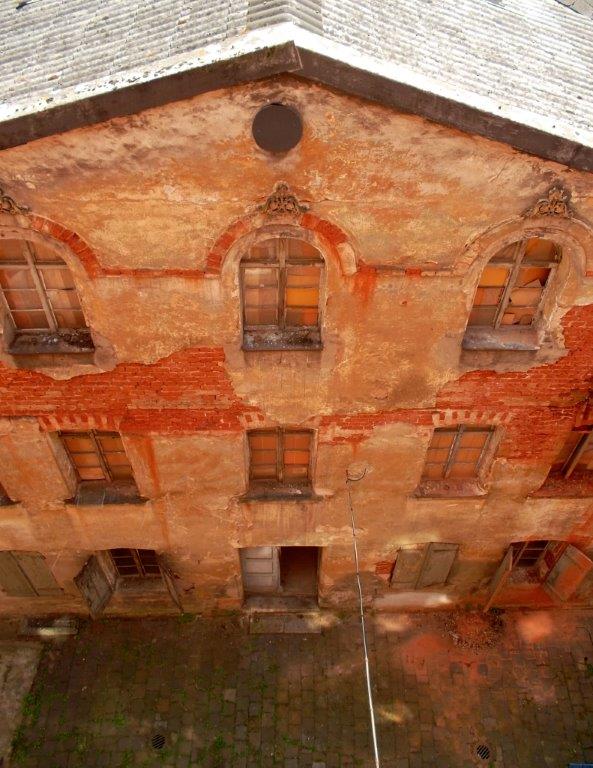

Positives – Turnstraße 5

Auch wenn dieses Hinterhaus in der Turnstraße 5 noch recht renovierungsbedürftig aussieht, wurde es mittlerweile in die Denkmalliste aufgenommen. Ein großes Lob geht an den Besitzer, der bereit ist, das Gebäude wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Hier zeigt sich, dass Denkmalschutz auch „Lust“ sein kann und die Angst vor einer „Last“ oft unbegründet ist.

Positives – Simonstraße 34

Dieses aufwendig restaurierte Gebäude hat in der Zwischenzeit einen Denkmalpreis der Stadt Fürth erhalten. Stolz prägt es jetzt wieder die Ecke Simon-Fichtenstraße. Auch hier Lob und Dank dem Besitzer!

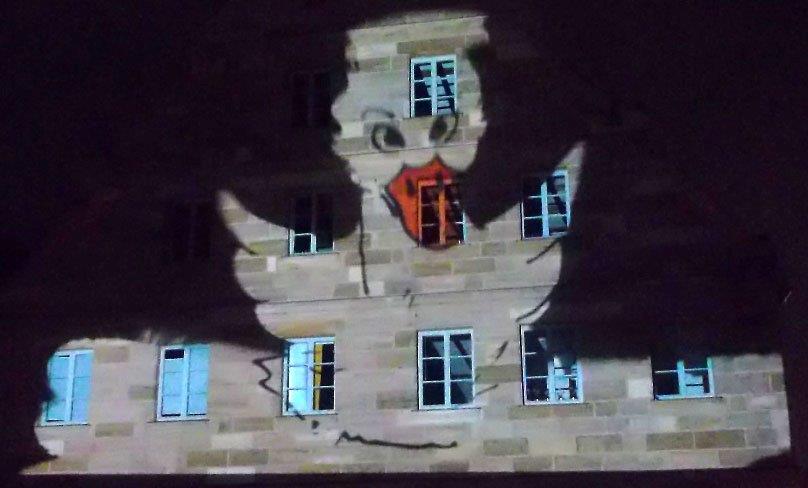

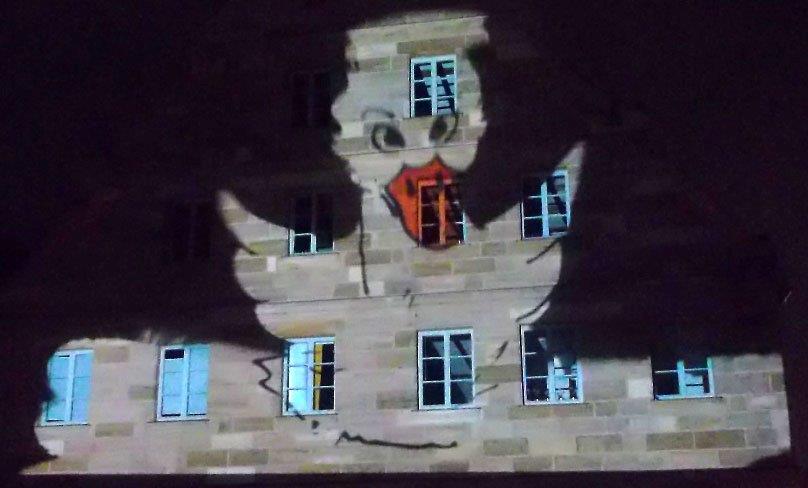

Zum Schluss

Einige Impressionen aus der Nacht der „Glanzlichter“ zum Jubiläum „200 Jahre eigenständig“. Auch so können denkmalgeschützte Fassaden erstrahlen!

Karin Jungkunz

Lothar Berthold

Im Januar 2019